ブログ開設直後の更新意欲が落ち着いてしまった。WFPを振り返るはもうちょっと年月をおきたいし、ネタもないというのもある。いやネタなど探せばあるものだが。

気を取り直してWFP200号から。とはいえ、200号記念作品の自作が余詰。とほほ。

最近対抗系のルールもぼちぼち解図できるようになったのだが、理由がよくわからない。このあたりを言語化できれば、中級以上の解図記事が書けるのだけれど。まあ仮説としては「並べるだけでも割と解けるようになる」ということか。変化といえばフェアリーDBからわりとたくさん並べたくらいしか浮かばない。

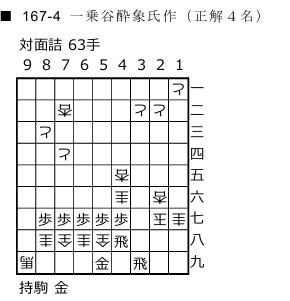

対面詰の長編自体ほとんどないだけに、希少価値だけで十分に楽しい。後半のぱらっとした空間でよく限定されているもの。

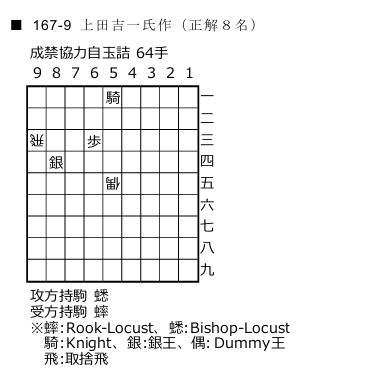

上田氏作品の中でも並べて楽しい一作。rook-locustとbishop-locustの交換をしながら八方をぐるぐる。こんな都合のいい趣向がこのシンプルな配置でできているとは。収束がちょっとだけ悩むのはプラスとは思わないがまあ致し方なし。

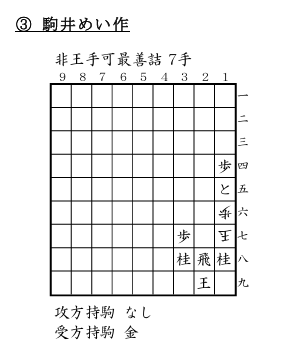

23への生限定移動。打診合っぽい金打ちのスペースが24,25,26-28に限られることがキモ。24,25への金打は15とで取れるのだ。面白いロジック。非王手なので受方は逆王手ではない王手で延命できる。

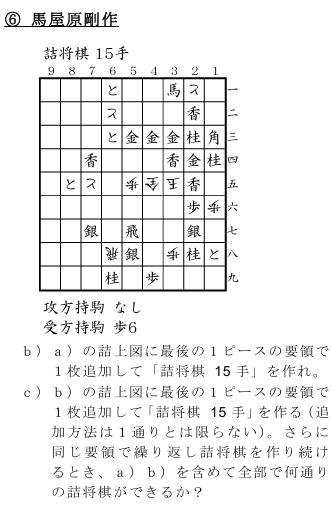

31というテーマからこの構想をする発想力、実現力ともにお見事。

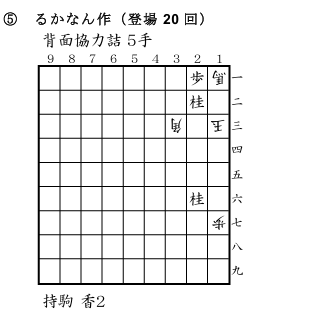

合駒枯渇のくだりが消えていて変な短評を書いてしまった。言いたかったのはWFP作品展とかのほうが良かったんじゃないかなー、ということ。2枚の駒台の桂を枯渇させるのが目的なわけだが、枯渇につかうのが1枚の香であること、どちらも背駒で実現していること、その香が詰め上がりに貢献しない(=純度が高い)ことはポイント高い。

24桂が詰め上がりに貢献しているのはほんのり惜しい気もするが、プラスに捉えるひともいるだろう。参考図より桂に統一された原図が好き。

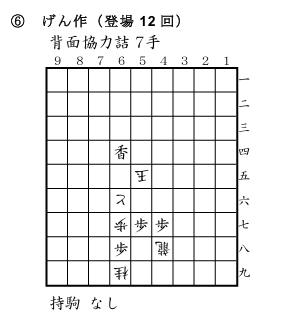

57歩か68歩のどちらかがなければ3手で詰む。作意では57歩を消すわけだが、両方ないと詰まない。ということでこれは排他的論理和を表している、というお話だ。それを主張するなら57歩を消す手順と68歩を消す手順の2解にすればより鮮明だ。しかし作者の主張はそこにはないように読める。そして単一解でも好作には違いない。

自作の背面の参考図は余詰消しが2枚にできたら、と思ってはいただけにありがたい。

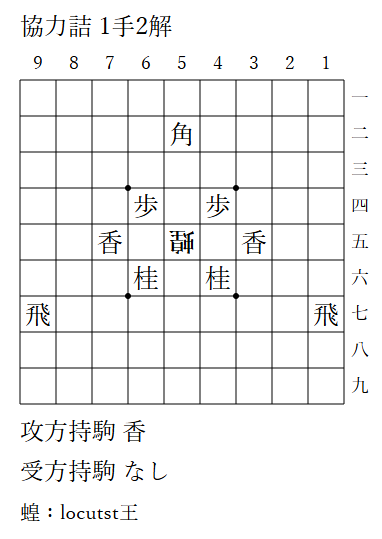

locust超入門。入門の〆切は過ぎているのでさらっと書くとlocust王は盤端からの王手に弱い。さて入門では出題されるのだろうか。面白いかはさておき、持駒制限下では最遠打が簡単に出せる駒だ。おそらく最善詰でも難しくない。

出さなかったやつ。ナイトライダー入門と同じで、locustが効きをたくさん持つ図。受方持駒を持たせて単一解にする手もあるけど、入門なら2解にすべきでしょう。